首页 > 常见问题 > 国产VS进口线棒:精打细算下的涂布精度博弈?

首页 > 常见问题 > 国产VS进口线棒:精打细算下的涂布精度博弈?

国产VS进口线棒:精打细算下的涂布精度博弈?

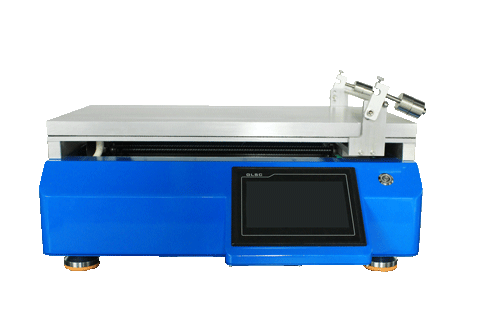

线棒式涂布机如同画师手中的笔,其核心耗材——线棒(挤压/绕丝棒)的精度直接决定了涂布液测试数据的可靠性。当实验室面临设备采购或耗材更新时,一个现实而关键的问题浮出水面:选择国产线棒还是进口线棒?这不仅是成本问题,更是一场关于精度、效率与长期价值的深度权衡。

一、价格鸿沟:国产线棒的显性优势

采购成本悬殊:这是最直观的差异,国产线棒的价格通常仅为同规格进口线棒(如日本OSP、德国RK、美国RDS等知名品牌)的1/3甚至1/5。对于需要频繁更换不同规格线棒(不同湿膜厚度)或进行大量平行测试的研发/质检部门,国产线棒在初期投入上具有压倒性优势。

库存压力减轻:较低的成本使得实验室能够更从容地储备多种规格的国产线棒,应对不同粘度涂布液、不同测试厚度(从10μm超薄到100μm)的需求,提升测试灵活性,避免因等待进口耗材而延误项目进度。

二、精度与寿命:进口线棒构筑的技术壁垒

微米级的精度掌控:

工艺: 进口顶级线棒采用精密数控绕线或者磨具挤压技术,金属丝(通常为不锈钢或特种合金)的直径一致性、缠绕张力控制、间距均匀性达到极致。每一根线棒都经过严格激光检测,确保其标称的湿膜厚度(如20μm)与实际涂布厚度的误差极小(通常在±1μm以内)。

表面光洁度:进口线棒表面经过特殊抛光处理,达到镜面级光洁度,极大减少涂布过程中对粉底液的额外剪切和摩擦,避免刮伤涂层或引入条纹,尤其对高粘度、含大颗粒粉体(如矿物粉底)的配方至关重要。

超凡的耐磨与抗腐蚀:

材质考究:采用高等级不锈钢或特殊涂层合金,具有极高的硬度和耐磨性。面对涂布液中可能存在的磨蚀性颜料颗粒(如二氧化钛、氧化铁等),进口线棒能维持更长的精度寿命。

耐化性卓越:对涂布液中的油脂、溶剂、表面活性剂等复杂成分具有优异的抵抗能力,不易发生腐蚀或表面性质改变,长期保持稳定性能。

三、国产线棒的进阶之路:从“能用”到“好用”

品质分化明显:国产线棒市场鱼龙混杂,既有追求低价、工艺粗糙的产品(精度差、易磨损变形、寿命短),也有专注品质提升的品牌(如部分国内知名涂装检测仪器厂商的配套线棒)。

中高端国产线的崛起:

工艺提升:部分厂商引进先进绕线设备,加强制程管控,在线棒直径一致性、绕线/模具均匀性方面取得显著进步,精度可满足大多数常规测试需求。

材质优化:选用更优质的不锈钢,提升耐磨和耐腐蚀性。

性价比新选择:这类“优质国产”线棒价格仍显著低于进口,但精度和寿命相比低端国产有质的飞跃,成为预算有限又对精度有一定要求用户的务实之选。

四、经济适用性深度解析:场景决定最优解

不存在绝对的“最好”,只有最“适合”的选择。决策应基于实验室的具体需求、预算、测试精度要求和使用频率:

优先考虑进口线棒的场景:

极限精度要求:开发超薄或要求极端一致性的涂布液、对标国际顶级标准。

高频次、高强度使用:大型研发中心、第三方检测机构,每日涂布样品量巨大。

建立长期可追溯标准:需要确保数年甚至更长时间内测试数据的绝对可比性,对耗材稳定性要求严苛。

结论:进口线棒是追求极致精度、超长稳定性和顶级数据可靠性的“不妥协之选”,其价值体现在长期稳定输出可信赖数据的能力上。

优先考虑国产线棒(特别是中高端)的场景:

预算严格受限:初创企业、教学实验室、预算紧张的中小企业。

常规研发与质控:对精度要求为“行业常规”水平,主要用于配方初步筛选、内部工艺监控、常规批次质检。

多规格、低频率使用:需要配备大量不同规格线棒,但每种规格实际使用频次不高。

耗材快速更换需求:对单次测试成本敏感,能接受适度增加更换频次。